什麼是膽囊息肉?

膽囊息肉是指在膽囊黏膜表面長出的突起物。大部分屬於 良性病變,如膽固醇沉積或發炎引起的增生。只有少部分(尤其是超過 1 公分或快速長大的息肉),才可能與惡性腫瘤有關。

👉 西方醫學觀點

- 常見類型:膽固醇性息肉(最常見)、炎性息肉、腺瘤。

- 風險因素:高膽固醇飲食、肥胖、代謝症候群、膽囊慢性炎症、家族史。

- 處理方式:小於 6 mm → 定期追蹤;6–9 mm → 每 3–6 個月追蹤;≥10 mm 或合併膽結石 → 考慮手術。

👉 中醫觀點

- 形成原因:與「痰濕、氣滯、肝鬱」相關。脾胃運化不佳,飲食肥甘厚味過多,濕痰內生;加上情志不暢,肝膽氣機阻滯,痰濕瘀阻於膽囊,逐漸形成息肉。

- 體質傾向:脾虛、痰濕、肝鬱化火者較常見。

為什麼會形成膽囊息肉?

膽囊的功能是儲存與分泌膽汁,幫助脂肪消化。當膽汁分泌或代謝失衡時,容易造成沉積。

- 西方醫學解釋:膽固醇沉積在膽囊壁、慢性發炎、膽汁排泄不暢,都是誘因。

- 中醫解釋:飲食失調(肥甘厚味)、情志鬱結(影響肝膽疏泄)、生活作息不規律(傷及脾胃運化) → 最終導致「痰濕瘀阻」。

| 生成原因 | 西方醫學觀點 | 中醫觀點 | 保健建議 |

|---|---|---|---|

| 膽固醇沉積 | 飲食油膩、高膽固醇攝取,導致膽固醇沉積於膽囊壁 | 脾虛生痰、濕濁內停 | 飲食清淡,多蔬果全穀,避免油炸、肥肉、奶油 |

| 慢性炎症 | 膽囊炎或膽結石刺激黏膜,造成增生 | 濕熱內蘊、氣滯血瘀 | 少吃辛辣刺激食物,保持作息規律,避免熬夜 |

| 代謝症候群 | 肥胖、血脂異常、糖尿病增加息肉風險 | 痰濕阻滯、氣機不暢 | 控制體重、規律運動、減少甜食與精緻澱粉 |

| 情緒壓力 | 長期壓力影響內分泌與膽汁分泌 | 肝氣鬱結、膽汁不暢 | 放鬆身心,適度運動、冥想、養成舒壓習慣 |

| 家族史 | 家族有膽囊或腸胃相關腫瘤病史 | 遺傳體質偏弱 | 定期檢查、結合中醫調理以減少體質偏差 |

中醫如何幫助膽囊息肉患者?

中醫治療原則:健脾化濕、疏肝利膽、活血化瘀、安神調氣。

- 脾虛濕困型:食慾差、腹脹便溏 → 香砂六君子湯、茯苓、黨參。

- 肝氣鬱結型:情緒抑鬱、脅肋脹滿 → 柴胡、青皮、合歡皮。

- 痰濕瘀阻型:舌苔厚膩、體型肥胖 → 茵陳蒿、金錢草、澤瀉。

- 陰虛火旺型:失眠、口乾、盜汗 → 百合、麥門冬、酸棗仁。

👉 針灸:常用穴位如 足三里、膽俞、陽陵泉,幫助調整膽汁分泌、改善消化功能。

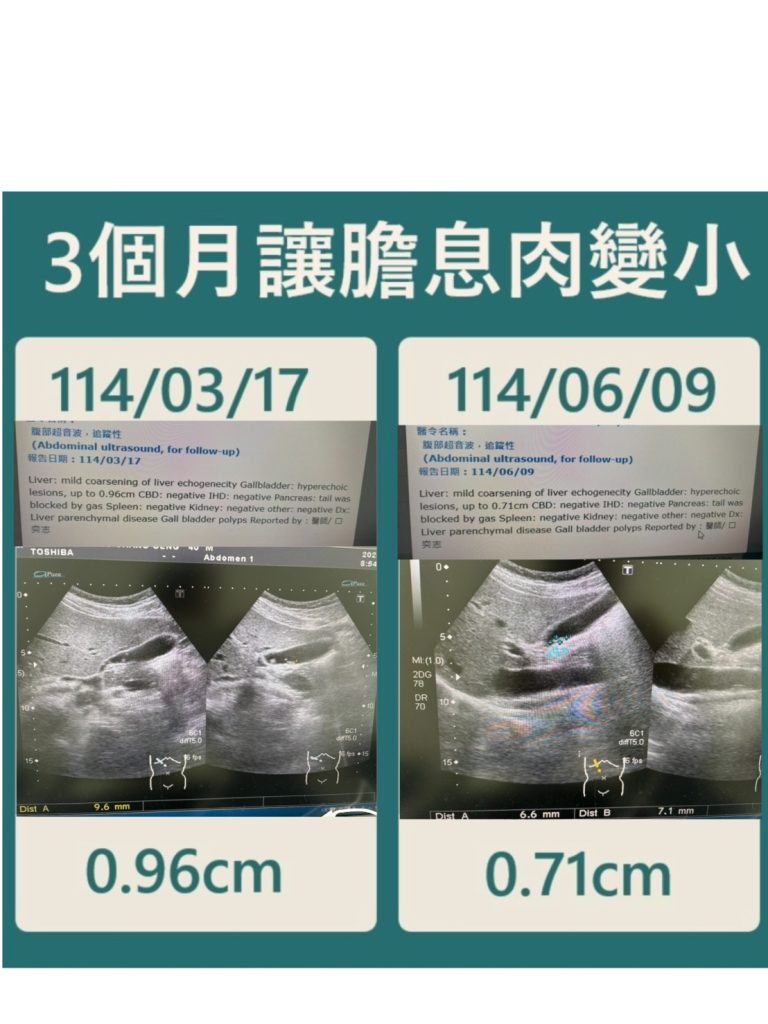

實證案例分享

一位患者於 114/03/17 的超音波檢查顯示膽囊息肉 0.96 cm。

經過三個月中醫體質調理與飲食生活改善後,114/06/09 再次檢查,息肉縮小至 0.71 cm。

這樣的變化,不只是數字縮小,更代表代謝與免疫系統的恢復。

實證醫學支持

- 臨床觀察(中國醫藥大學, 2020):健脾化濕、疏肝理氣方藥可改善膽囊息肉,部分患者息肉縮小或穩定。

- 針灸研究(World Journal of Gastroenterology, 2018):針灸能促進膽囊收縮,改善膽汁分泌。

- 飲食研究(Hepatology Research, 2019):高纖低脂飲食能減少膽固醇沉積,與中醫「節制飲食、避肥甘厚味」的理念一致。

衛教建議:如何保護膽囊健康?

- 飲食調整

- 減少油炸、高膽固醇食物(如肥肉、奶油)。

- 多攝取高纖維蔬菜、水果、全穀類。

- 適量飲水,幫助膽汁代謝。

- 生活習慣

- 保持規律作息,避免熬夜傷脾胃。

- 維持適當運動,避免肥胖與代謝症候群。

- 情緒管理

- 中醫認為「肝主疏泄」,情志不暢會影響膽汁分泌。

- 適度舒壓、培養興趣,有助於肝膽氣機順暢。

本文為特定個案的臨床治療經驗分享,旨在學術分享與衛教知識宣導,皆已獲得當事人同意或經過隱私保護處理。治療效果會因個人體質、年齡、病史、病程嚴重度、生活習慣及對治療之配合度等因素而有所不同,若有相關症狀或醫療需求,請務必親自向專業醫師諮詢。